Jens Pepper: Wir haben uns bewusst erst durch dein aktuelles Fotobuch „Lothars Wohnung“ kennengelernt, das bei einer Ausstellungseröffnung Gesprächsstoff war. In diesem Buch arbeitest du auf zwei Ebenen. Du zeigst Biografisches und in gewisser Weise auch Autobiografisches, indem du einen Familienangehörigen in dessen Wohnung portraitiert hast. Und du setzt dich mit der Zeit, dem Verschwinden von Dingen und Menschen, der Veränderung, dem Tod auseinander, indem du die Portraits von Lothar in seiner Wohnung mit Aufnahmen der sanierten leeren Wohnräumen nach dessen Tod kontrastierst. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?

Christoph Schieder: Ich habe Lothar, meinen Schwiegervater, und seine Wohnung eigentlich für ein anderes Projekt portraitiert, das ich in der Meisterklasse von Arno Fischer gemacht habe. Ich bin aber mit dem Projekt nicht recht weitergekommen. Dann starb Arno und die Fotos blieben liegen. Lothar ist dann zweieinhalb Jahre später verschieden.

Nachdem seine Wohnung saniert worden war, sollte ich Fotos der fertigen Wohnung machen – für die Handwerker und für die Suche nach einem neuen Mieter. Da ich ein großer Fan vergleichender Stadtansichten bin, lag es dann irgendwie nahe, dass mich diese Idee anspringt, als ich in dieser leeren Wohnung stand, in der nichts mehr an seinen alten Bewohner erinnerte. Es ist ja nicht so, dass man so ein Konzept über einen langen Zeitraum entwickelt – zumindest nicht bei mir. Man hat ein Gefühl und plötzlich hat man eine Idee, wie sich dieses Gefühl vielleicht transportieren lässt.

Jens Pepper: Lothars Wohnung ist nicht das einzige biografische Projekt, mit dem du dich beschäftigt hast. Auch Dein Vater war bereits Thema einer Arbeit von Dir.

Christoph Schieder: Ja. Mein Vater starb relativ unerwartet mit 59 Jahren und ich musste das irgendwie verarbeiten. Mir fiel auf, wie viel Bedeutung die Habseligkeiten eines Verstorbenen für die Verbliebenen bekommen. Auch wenn das Wort Habseligkeiten etymologisch nichts mit der Seele zu tun hat, scheinen Habseligkeiten ja doch irgendwie beseelt zu sein durch die Erinnerungen, die wir mit ihnen verbinden. Bevor sich diese Habseligkeiten meines Vaters also unter uns Erben zerstreuten, wollte ich die wichtigsten dokumentiert wissen. Dazu wählte ich eine strenge sachliche Art der Fotografie und fotografierte jedes Objekt einzeln.

Ich komme u.a. aus der Werbung und der Still-Life-Fotografie, deren Sinnleere mich immer sehr gestört hat. Aber dann habe ich gelernt, dass Dinge eine Bedeutung besitzen können, auf die ich aufmerksam machen kann, indem ich sie für sich allein stehen lasse – „product is the hero“ nennen das die Webefuzzis – aber die haben das auch nur bei der Neuen Sachlichkeit abgeguckt.

Ähnlich bin ich dann auch bei der Serie über meinen Großvater vorgegangen; nur lag die Intention für diese Serie etwas anders.

Jens Pepper: Von dieser Serie erzähle mir bitte. Dein Großvater war der bekannte Historiker Theodor Schieder.

Christoph Schieder: Er war unter anderem Rektor der Uni in Köln und verantwortete die Geschichts-Ausbildung des Diplomatischen Corps in der alten Bundesrepublik. In meiner Familie bildete man sich einiges darauf ein, eine Gelehrten-Familie zu sein. Auch mein Vater und meine Onkel sind Hochschullehrer geworden. Da bekommt man als Kind einen ziemlichen Hau weg.

Beim Historikerkongress ’99, da war mein Großvater schon länger tot, begann plötzlich eine breite Diskussion über seine braune Vergangen. Die war vorher nie thematisiert worden, auch in meiner Familie nicht. Damals hat mich das alles nicht sonderlich interessiert. Ich hatte beschlossen die Intellektuellen-Attitüde so gut als möglich abzulegen und fühlte mich deshalb auch nicht involviert; außerdem war ich noch mit dem Tod meines Vater ein Jahr zuvor beschäftigt.

Mit fortschreitendem Alter wird man sich dann aber der familiären Prägung, die man an sich selber, den Geschwistern, Cousins und Cousinen beobachtet, bewusst und sucht nach den Ursachen. Und da sehe ich halt ganz massiv dieses Bild, was in meiner Familie von meinem Großvater gezeichnet wurde – natürlich auch durch ihn selbst, aber auch z.B. durch meine Eltern. Bei uns hing ein riesiges Bild von ihm über unserem Sofa. Mir wurde bewusst, wie schräg das eigentlich ist.

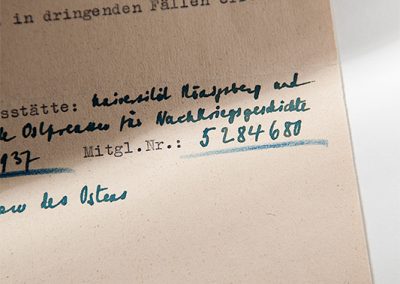

Für die Serie habe ich verschiedene Objekte und Dokumente zusammengesucht, die ich entweder mit meinem Großvater verbinde oder die etwas über ihn erzählen, was ich für erhellend halte. Im Bundesarchiv habe ich z.B. ein Dokument gefunden auf dem er handschriftlich seine NSDAP-Mitgliedsnummer eingetragen hat. Das hat für mich eine ganz enorme Symbolkraft, denn er hat sich eine Diskussion über seine Vergangenheit immer verbeten – und hier hatte ich nun seine NSDAP-Mitgliedsnummer, von ihm selber aufgeschrieben.

Den Fotos von den einzelnen Objekten habe ich kurze Texte gegenübergestellt. Das sind persönliche Erinnerungen und Details aus dem Leben meines Großvaters. Ich lege viel Wert darauf, dass die Bilder im Kontext zu diesen Notizen gelesen werden.

Die Serie dient aber nicht dem Zweck meinen Großvater posthum in die Pfanne zu hauen. Sie ist für mich eine Art Trauma-Bewältigung. Und am Ende stellt sich für mich die Frage: Wer wäre ich in einer solchen Zeit geworden?

Jens Pepper: Wie hat deine Familie auf diese Arbeit von dir reagiert?

Christoph Schieder: Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Aber immerhin habe ich Zugang zum Familienarchiv bekommen – aber erst, nachdem ich die Ernsthaftigkeit meiner Motive dargelegt hatte. Interessanterweise haben meine Aktivitäten dazu geführt, dass innerhalb der Familie der Kontakt wieder zugenommen hat. Aber eine alte Verwerfung ist auch wieder deutlich zu Tage getreten.

Jens Pepper: Gibt es noch jemanden aus der Familie, über den du dir eine fotografische Auseinandersetzung vorstellen könntest?

Christoph Schieder: Ich kann nicht ausschließen, dass ich mich noch mal mit einem Familienmitglied beschäftigen werde. Z. Zt. habe ich aber nichts in dieser Richtung in Arbeit.

Jens Pepper: Ein Teil deiner fotografischen Arbeit ist reiner Broterwerb, ein anderer ist künstlerischer Natur. Beeinflussen sich diese zwei Sphären gegenseitig oder verschmelzen punktuell sogar miteinander, oder hältst du sie strikt voneinander getrennt?

Christoph Schieder: Meine Vorliebe für Objekte ist sicher auch meiner Arbeit in der Still-Life-Fotografie geschuldet. Ansonsten dient die künstlerische Fotografie schon eher als Ausgleich zu den oft inhaltlich eher anspruchsloseren Jobs, die ich so mache. Die Trennung kommt da von ganz allein. Interessant finde ich in dem Zusammenhang die Frage, ob man als kommerzieller Fotograf nicht für die künstlerische Fotografie versaut ist. Robert Morat hat mal in einem Interview gesagt, er habe beobachtet, dass Fotografen die „Oberflächengestaltung“ machen sich sehr oft mit künstlerischer Fotografie schwer tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Man ist mit klischeehafter Bildsprache stark infiltriert – das muss man sich klar machen. Und entweder man legt das ab oder versucht es bewusst einzusetzen.

Jens Pepper: Was für ein Bild von Fotografie hattest Du zu Beginn Deiner Karriere? Was für ein Fotograf wolltest Du mal werden und wie hat es sich dann entwickelt?

Christoph Schieder: Als Teenager habe ich viel gemalt. Aber die Ergebnisse waren mir nie perfekt genug. Mitte der 80er hat mich ein Freund in eine Capa-Ausstellung geschleppt. Ich war fasziniert davon, wie direkt man mit Fotografie Emotionen hervorrufen kann. Auch gefiel mir natürlich an Capa, was für ein Draufgänger er gewesen ist. Das war echte Leidenschaft. Aber für so eine Karriere bin ich definitiv ein zu großer Schisser.

Um mich von meiner intellektuellen Familie abzusetzen und zum Leidwesen meiner Großmutter habe ich dann „nur“ eine Lehre zum Fotografen gemacht – in einem klassischen Portraitstudio, wo Hochzeiten, Pudel und verzogene Kinder fotografiert wurden. Ein furchtbarer Stil in dem man damals Ende der 80er in solchen Studios fotografiert hat! Aber ich habe viel im Umgang mit Menschen gelernt. So richtig einen Plan, wohin die Reise gehen soll hatte ich damals noch nicht. Aber ich bin eh eher ein Spätzünder.

Anfang der 90er bin ich dann zum Assistieren nach Hamburg gegangen und habe dort überwiegend in Still-Life-Studios gearbeitet, was auch mehr meinem eher etwas introvertierten Charakter entsprach. ’96 habe ich dann aus Frust über die Belanglosigkeit in der kommerziellen Fotografie meine erste Serie mit Inhalt zu den Zehn Geboten gemacht, die ich auch gleich im Zeit-Magazin unterbringen konnte, was aber leider nicht den gewünschten Werbeeffekt im kommerziellen Bereich für mich brachte. Eine Art-Buyerin in einer Werbeagentur fand die Bilder „zu intellektuell“ – man kann seinem Schicksal nicht entrinnen.

Jens Pepper: Von welcher Perspektive aus hast du über die 10 Gebote gearbeitet? Bist du eigentlich religiös?

Christoph Schieder: Nein, religiös bin ich nicht. Aber unsere Moralvorstellungen wurden über die Jahrhunderte durch die Kirche geprägt. Ich finde so manches Gebot hat seine Aktualität nicht eingebüßt.

„Du sollst nicht töten“ ist ein tolles Gebot. Drei schlichte Worte – ein Angelpunkt der zivilisierten Gesellschaft. Wo fängt das Töten an? Beim Kauf von Billig-Kleidung aus einstürzenden Fabriken? Beim Abweisen von Flüchtlingen?

Jens Pepper: Und wie hast du das Thema der 10 Gebote fotografisch umgesetzt?

Christoph Schieder: Ich habe mir zu jedem Gebot ein entsprechendes Symbol gesucht. Zum Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ z.B. eine aufblasbare Gummipuppe. Der Mann im Laden hat nicht schlecht gestaunt, als ich für das Ding eine Quittung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer haben wollte. Für „Du sollst nicht haben andere Götter neben mir“ habe ich ein Bild von Papst Johannes Paul II. in einem kitschigen Rahmen fotografiert.

Jens Pepper: Ich habe den Eindruck, dass dir das streng-serielle Arbeiten an einer Thematik besonders liegt.

Christoph Schieder: Das ist richtig – aber nicht ausschließlich. „Angst vor schmutzigen Arten“ z.B. ist eine recht freie Arbeit. Das ist eine Sammlung von visuellen Eindrücken, vornehmlich urbane Details und Stadtlandschaften. Um die Jahrtausendwende war sie eine Zeit lang meine einzige fotografische Betätigung. Es ging mir nicht gut und ich haderte mit der Fotografie, fuhr erst Taxi, arbeitete dann als Grafiker in Werbeagenturen. Ich wollte mich frei im Kopf machen und wählte deshalb eine Amateur-Kamera: Eine Olympus mju Zoom, die ich fast immer dabei hatte. Da auf Negativ-Film ausgelegt, der geduldig ist, belichtet die Kamera chronisch unter. Ich aber arbeitete gerne mit Dia-Material, das korrekt belichtet werden muss. Die Kamera hat keinerlei Einstellmöglichkeiten, bis auf eine Gegenlicht-Taste. Durch ständiges Betätigen dieser Gegenlicht-Taste bekam ich trotzdem gut belichtete Positive. Entstanden sind die Bilder überwiegend bei ausgedehnten Streifzügen in der Dämmerung – ich bin ein großer Spaziergänger. Die Serie verfolgt kein direktes Thema und ist eher als Stimmungs-Sammlung zu verstehen. Den Titel habe ich bei einem Street-Art-Plakat geklaut, dessen Foto Teil der Serie ist. Im Gegensatz zu den Zehn Geboten hatte ich nicht mehr im Hinterkopf, damit irgendwelche Leute davon überzeugen zu müssen, mir einen Job zu geben. Deshalb ist die Arbeit für mich persönlich sehr wichtig.

Jens Pepper: Also warst du zu Beginn deiner Fotografenkarriere gar nicht so sehr auf freies, künstlerisches Arbeiten aus, sondern hast eine einträgliche Beschäftigung angestrebt?

Christoph Schieder: Ich hatte damals keinen rechten Plan, wo mich das hinführen sollte. Fotografie war in den 80ern, als ich anfing, in Deutschland als Kunstgattung ja sowieso kaum richtig etabliert. Aber ja – ich wollte als Fotograf irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten.

Jens Pepper: Was hatte dich bewogen, in Richtung Fotografie zu gehen? Waren es Bilder, die du gesehen hast? Gab es Fotografen, deren Werke du bewundert hast. Also neben Robert Capa, den du ja bereits erwähnt hast.

Christoph Schieder: Ja, sicherlich die Bilder. Neben Capa waren da z.B. Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Ansel Adams, August Sander und Brassaï, die ich bewunderte. Später kamen dann auch Fotografen unbelebter Sujets, wie etwa Gerd und Hilla Becher oder Karl Blossfeldt, hinzu. Aber auch das handwerkliche am Beruf hat mir gefallen – die Technik, das Arbeiten in der Dunkelkammer.

Ich wollte das unbedingt machen und hatte mich auf diverse Ausbildungsstellen beworben. Am liebsten wäre ich damals auf die Lette-Schule gegangen, aber da kam ich noch nicht mal in die Vorauswahl. Am Ende habe ich dann ein Jahr auf meine Lehrstelle gewartet, für die ich dann aber immerhin eine Zusage hatte.

Jens Pepper: Du setzt Dich derzeit mit Landschaft und Stadt auseinander und machst Bilder, die nicht so sehr dokumentarisch, sondern vielmehr atmosphärisch sind.

Christoph Schieder: Ja, das ist richtig. Ich beschäftige mich zwar sehr viel mit der Geschichte dieser Orte – was sich dort früher befand und wie sich diese verändert haben. Aber im Gegensatz zu meinen Objektaufnahmen ist für mich bei diesen Aufnahmen die Stimmung, die ich vor Ort vorgefunden habe, wesentlich. Es bildet sich eine Art Akkord mit meinem eigenen Zustand. Das ist dann wie eine Form der Meditation.

Jens Pepper: Also war der Ursprungsimpuls eine Erkenntnissuche in Bezug auf die fotografierten Orte, und das Meditative hat sich dann sozusagen zusätzlich in diese Arbeit eingeschlichen?

Christoph Schieder: Eher eine Mischung aus beiden. Bei der Tempelhof-Serie als Beispiel war ich von je her von der wechselhaften Geschichte des Flughafens fasziniert. Ehemaliges Exerzierfeld, dann für die damaligen Verhältnisse monströs großer Flughafen eines größenwahnsinnigen Diktators und dann Symbol der Freiheit durch die Luftbrücke.

Als das Feld dann für die Öffentlichkeit geöffnet wurde habe ich aber nicht damit gerechnet, dass mich dieser Ort so einnehmen würde. Was sollte an einer riesigen Brache fotografisch auch so interessant sein?

Als ich dann das erste Mal dort war, haben mich die Weite und der Himmel total geflasht. Ich bin dann auch relativ schnell darauf gekommen, den Himmel gleichwertig mit einzubeziehen, indem ich nur Hochformate fotografierte und den Horizont immer in die Mitte setzte. Dadurch bekam die Serie dann auch eine stilistische Klammer. Diese Strenge half mir dann dabei, beim erwähnten meditativen Prozess des Fotografierens nicht abzugleiten.

Mittlerweile hat sich die Stimmung dort sehr geändert. Das Feld ist total überlaufen und überall stehen hässliche Container herum – nichts ist von Dauer.

Jens Pepper: Erzähle mir mehr über die Stadt- und Landschaftsaufnahmen, die du uns bei dem Fototreffen vorgestellt hast. Worauf zielst Du bei dieser Serie ab?

Christoph Schieder: Um ehrlich zu sein, weiß ich das noch nicht genau. Der Arbeitstitel ist zurzeit „Auf morgen warten“. Es geht wohl irgendwie um Wandel und Stillstand, um den innere Zwiespalt der konträren Wünsche nach Beständigkeit und dem, dass sich was ändert.

Eigentlich wollte ich mal wieder mit einem SW-Infrarotfilm arbeiten, den ich früher gerne benutzt habe – leider gibt es den nicht mehr. Ich habe mir eine Lightroom-Filterung gebastelt, die ich nun erst mal über die Bilder rüber jage, bevor ich sie mir genauer anschaue.

Es wird eine etwas düstere Angelegenheit. Liegt vielleicht daran, dass ich mich in der letzten Zeit stark für die skandinavischen Fotografen begeistert habe. Krass Clement, Anders Petersen und so. Bei mir sind aber, zumindest bisher, keine Menschen auf den Bildern. Seit langem arbeite ich mal wieder in Schwarzweiß. Ich fand es anfangs seltsam, eine Digitalkamera mit einem Farb-Sensor zu benutzen, und die Bilder dann in Schwarzweiß umzurechnen. Immerhin kann man die Kamera so umstellen, dass sie einem die Fotos in Schwarzweiß zeigt. Aber eigentlich schaue ich da direkt nach dem Fotografieren selten drauf.

Im Übrigen finde ich dieses ganze Analog-Digital-Gequatsche total sinnlos. Wichtig ist, was nachher dabei raus kommt und womit man sich als Fotograf am wohlsten fühlt. Und im Labor haben wir damals auch wild nachbelichtet, abgewedelt, mit harten und weichen Entwicklerbädern gearbeitet, und was weiß ich noch alles.

Jens Pepper: Alles ist heute möglich. Es ist wie in der Mode. Es mag zwar Trends geben, aber irgendwie kann man technisch und inhaltlich – letztes zumindest in unserer westlichen Gesellschaft – jederzeit das machen, was man machen möchte, oder was einem persönlich liegt. Das Höchstmaß an fotografischer Freiheit. Wir sollten das genießen. Das hat für mich auch nichts mit Beliebigkeit zu tun.

Christoph Schieder: Da stimme ich Dir absolut zu. Allein, ist es schwierig geworden, mit der Fotografie auch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie immer gibt es da, Gott sei Dank, auch Ausnahmen, aber insgesamt muss ich sagen, dass sich die Situation bei den Berufsfotografen verschlechtert hat. Bei der Bilderschwemme sollte man davon ausgehen, dass Fotografie eine boomende Branche wäre. Doch die Honorare sind im Keller, Bildagenturen verkaufen Fotos für Peanuts. Manchmal bekomme ich Anfragen von kommerziellen Internet-Portalen, die meine Fotos zur kostenlosen Bebilderung ihrer Texte anfragen. So viel zum – materiellen – Wert, dem der Fotografie heutzutage zugestanden wird.

Jens Pepper: Na ja, Berufe verändern sich im Laufe der Zeit. Auch die Fotografie hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts einige Metamorphosen durchgemacht. Aktuell wandelt sich das Berufsbild erneut. Es wird interessant sein, zu sehen, wohin sich die Fotografie entwickelt.

Christoph Schieder: Die Bilder im IKEA-Katalog sind mittlerweile zu 80 Prozent am Computer entstanden. Einzig die Aufnahmen mit Menschen werden noch fotografiert – und bis die ebenfalls am Rechner generiert werden, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich denke, CGI (Computer Generated Imagery) wird es bis in die Darstellung von Mode schaffen.

Parallel hat sich die künstlerische Fotografie als Kunstgattung fest etablieren können. Ein wenig erinnert mich das alles daran, wie seinerzeit die Fotografie die Malerei als Dienstleistung abgelöst hat, und die Malerei danach wie befreit stilistisch ganz neue Wege einschlug.

Christoph Schieder ist Fotograf und Grafiker. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Links:

http://christophschieder.de

http://christophschieder.blogspot.com

Foto links: Michele Caliari