„Mir fiel das Fotografieren wahrscheinlich so leicht wie Mozart das komponieren.“ – Jens Pepper im Gespräch mit Miron Zownir.

Jens Pepper: Du bist gerade aus Los Angeles zurückgekommen. Hast du dort für ein Projekt fotografiert?

Miron Zownir: Ja, aber es war ein selbst finanziertes Projekt, ohne Auftraggeber, wie die meisten meiner Fotoprojekte. Ich war sieben Wochen in Kalifornien mit einem kurzen Abstecher nach Las Vegas. In Los Angeles habe ich mich hauptsächlich auf die Skid Row, Venice und Hollywood konzentriert, in San Francisco auf das Tenderloin, in Süd Kalifornien auf die Salton Sea Region inklusive Bombay City und Scrap City, eine der ärmsten Gegenden Amerikas und in Las Vegas auf die Straßen-Entertainer. Wobei die Doku über die Salton Sea Region in Zusammenarbeit mit Chris Campion entstand, der u.a. als Journalist für den Guardian arbeitet.

Jens Pepper: Jetzt hast du mir die Orte deiner Tour genannt, aber Thema werden wieder die Menschen gewesen sein, um die es dir ja eigentlich geht, um die sozial Abgehängten, um Angehörige von Randgruppen, Außenseiter, Freaks etc. Welche Menschen hast du auf dieser Reise aufgesucht? Wusstest du im voraus wen du treffen würdest, oder hast du dich treiben lassen, auf der Suche nach dem richtigen Motiv?

Miron Zownir: Bei meinen fotografischen Recherchen weiß ich nie im Voraus wem ich begegnen werde. Ich suche bestimmte Orte auf und orientiere mich an dem, was mir auffällt, und an dem was mich interessiert. Manchmal gibt es konkrete Anhaltspunkte und manchmal streune ich einfach nur intuitiv durch die Gegend. Dabei suche oder finde ich die richtigen Motive eben meistens unter den Außenseitern, Unterprivilegierten oder Randgruppen der Gesellschaft. Menschen, für die sich sonst keiner interessiert oder denen man gerne aus dem Wege geht, weil sie unbequem, schmutzig, hässlich oder gefährlich sind. Wobei das Beurteilungen sind, die mich nicht interessieren. Viele dieser Menschen sind Opfer – krank, vereinsamt, isoliert, Kontaktgeschädigt, hilfsbedürftig und nicht mehr in der Lage mit den Erfordernissen der Gesellschaft klar zu kommen.

Aber es gibt natürlich auch andere Motive, die ich fotografiere, Aussenseiter bei choice, Menschen die anders sind, vielleicht sogar Freaks, aber durch ihr Charisma, ihren Stil oder ihre Haltung schöner und attraktiver als viele sogenannte Stars oder Celebritys sind.

Jens Pepper: Was interessiert dich an Kalifornien?

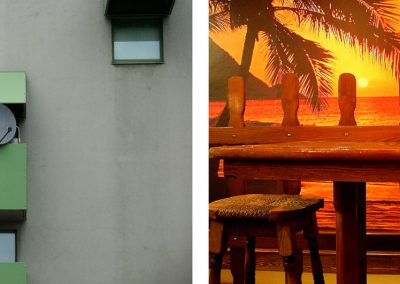

Miron Zownir: Kalifornien galt immer als Vorzeigestaat und Trendsetter. Als das Eldorado der Aussteiger und Ausgeflippten, Stars und Sternchen, ein von der Sonne verwöhntes Paradies, das aufgebläht von unzähligen Hollywood Produktionen zum Mythos wurde. Ich habe 89 für ein Jahr in LA gelebt und kannte andere Seiten: Segregation und Vorurteile, Selbstüberschätzung und Größenwahn. Unzählige Methheads, Obdachlose, gesellschaftlich Ausgestoßene, Ignoranten, Hedonisten und eitle Polizisten, die an das Recht des Stärkeren glaubten. Und natürlich hat mich vorrangig interessiert wie sich LA und Kalifornien, 30 Jahre später, in meiner subjektiven Wahrnehmung verändert hat.

Jens Pepper: Wie hat sich Kalifornien verändert?

Miron Zownir: Venice Beach scheint weniger kriminell, aufgeschlossener und integrierter zu sein. Obdachlose, Geschäftsleute und Anwohner scheinen ohne größere Probleme miteinander auszukommen und es gibt überall sanitäre Einrichtungen, die allen zur Verfügung stehen. Wobei die Mietpreise für Normalsterbliche unerschwinglich geworden sind. Hollywood ist cleaner, kommerzieller, langweiliger und oberflächlicher geworden. Und Skid Row LA ist größer, desolater, gefährlicher und hoffnungsloser denn je. Alles in allem hat die Gentrifizierung LA unvorteilhaft, wie alle großen Metropolen der Welt, verändert.

Zu den anderen Städten und Gegenden Kaliforniens habe ich keine Vergleichswerte. Auffallend ist jedoch eine allgegenwärtige Polarisierung zwischen arm und reich. Die einen haben zu viel, die meisten zu wenig. Für den reichsten Staat Amerikas gibt es erschreckend viel Armut und das kulturelle Niveau ist ausbaufähig.

Jens Pepper: Hast du den Präsidentschaftswahlkampf als allgegenwärtiges Thema wahrgenommen? Und ist er für die Abgehängten in der Gesellschaft eigentlich von Bedeutung, möglicherweise gerade weil Trump so vereinfachend populistisch daherkommt? Oder herrschen in dieser Bevölkerungsgruppe Resignation und Desinteresse?

Miron Zownir: Der Wahlkampf war außer in den Medien kaum wahrnehmbar. Keine Bilboards, keine Wahlplakate. In Kalifornien, das traditionell demokratisch ist, hat Trump eh keine Chance. Auf einer Unterhose mit einem amerikanischen Flaggenmotiv stand „Fuck Trump“ und ein Bettler schrieb „Give me some money or I vote for Trump“. In Las Vegas trug ein Straßenperformer mit einer Trump Maske nichts als Windeln und machte das Siegeszeichen à la Nixon. Beide Präsidentschaftskandidaten sind ziemlich unpopulär, was natürlich sowohl Desinteresse als auch Resignation zur Folge hat. Im Nachhinein war Obamas optimistische Prognose „Yes we can“ ebenso populistisch wie Trumps „the good, the bad and the ugly“-Vereinfachung und Hillary Clinton traut sowieso keiner. Alles in allem sind viele aufgeklärte Amerikaner beschämt über ihre beiden Präsidentschaftskandidaten und haben Angst vor dem was auf sie zukommen könnte.

Jens Pepper: Ich würde Obamas „Yes we can“ eher als hoffnungsvollen Motivationsausdruck sehen, der alle Bürger mit einbezieht und keinen ausgrenzt, wohingegen Trump klar polarisiert, was ihn für mich so gefährlich macht. Mit Clinton hast du natürlich recht. Sie ist auch eine problematische Kandidatin.

Kleine Anekdote zwischendrin. Bevor ich 1987 nach Berlin zum Kunstgeschichtsstudium kam, hatte ich als Etagenkellner im Londoner Savoy Hotel gearbeitet. Dort waren u.a. auch Gouverneur Bill Clinton und seine Frau Hillary meine Gäste. Als sie dann wieder abgereist waren, hatten sie eine Kopie ihres Terminplans in den Papierkorb geworfen, den ich aus Neugierde an mich genommen habe. Er zeigte alle Verabredungen der beiden in Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich. Und soweit ich mich erinnere, ging es nur um Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie. Clintons Nähe zur Waffenindustrie ist ja durchaus bekannt. Aber dies nur als Einschub.

Wenn du, wie jetzt in Kalifornien, gezielt für ein Projekt fotografierst, wie sieht dein Tagesablauf aus?

Miron Zownir: Außer dass ich früh aufstehe, eine bestimmte Gegend aufsuche und stundenlang unterwegs bin, gibt es keine Konstante. In LA habe ich zum ersten Mal auch aus dem Auto heraus fotografiert, also so eine Art „Drive by Shooting“ praktiziert. War für mich eine neue Erfahrung und hat ganz gut funktioniert. Wobei die Ergebnisse unvorhersehbarer sind, weil man flüchtiger operiert und noch schneller handeln muss.

Jens Pepper: Bei einem Projekt wie diesem hast du keine Gelegenheit, die Menschen, die du portraitierst, vorher kennenzulernen. Für die bist du ein Fremder, der da auf einmal steht und Fotos macht. Wie gehst du mit den sich permanent verändernden Aufnahmesituationen um? Ist das nach all den Jahren deiner Arbeit als Fotograf Routine oder sind das jedes Mal aufs neue Momente in denen du auch mal nervös, unsicher, vielleicht sogar ängstlich bist?

Miron Zownir: Klar automatisiert sich nach Jahren der Fotografie eine Art Routine, er gibt Erfahrungswerte, die einem eine gewisse Sicherheit und Gelassenheit geben. Aber gleichzeitig hat jede Situation ihre eigene Dynamik und jeder Mensch ist verschieden. Es gibt die unterschiedlichsten Begegnungen auf die man individuell reagieren muss. Nervös, unsicher oder ängstlich fühle ich mich dabei nicht. Aber manchmal bin ich vielleicht etwas angespannter, vorsichtiger, abwartender und ich versuche situativ den richtigen Moment zu erfassen. Alles in allem ist es oft auch eine Frage der Psychologie wie und wann man einen Menschen fotografiert, auf ihn zugeht oder den falschen Moment meidet. Manchmal hat man keine Wahl und muss spontan und intuitiv reagieren, ohne dass man viel Zeit zum Überlegen hat. Und manchmal fotografiere ich eine Situation bevor man auf mich aufmerksam wird und muss mich dann mit der Reaktion auseinandersetzen.

Jens Pepper: Wenn es zu einer negativen Situation kommt, versuchst du den Fotografierten für dein Projekt zu gewinnen, um so das Foto verwenden zu können, oder im schlimmsten Fall, um keine Gescheuert zu bekommen? Oder löscht du auch mal Fotos, was natürlich nur geht, wenn du inzwischen digital fotografierst? Fotografierst du digital?

Miron Zownir: Ich fotografiere ausschließlich analog, also habe ich nie ein Foto gelöscht, aber auch nie einen Film rausgerückt oder mich verprügeln lassen. Erstens merkt man mir an, dass ich mich wehren würde, zweitens weiß ich mich zu verteidigen und drittens kann ich Gefahren ahnen, einschätzen und mich darauf einstellen. Es ist auch eine Frage des Stils und des Charismas wie man wen fotografiert, aber ein Risiko bleibt immer und man kann immer mal den Kürzeren ziehen. Aber trotz aller Risikobereitschaft ist eine Schlägerei das Letzte, das ich mir bei meiner Arbeit als Fotograf wünsche und im Grunde genommen kann ich jeden verstehen, der sich nicht fotografieren lassen will. Also ist oder wäre jede Schlägerei wegen eines Fotos ein schizophrener Zustand für mich.

Jens Pepper: Wo war es für dich am schwierigsten zu fotografieren? Ist Moskau beispielsweise ein härteres Pflaster für einen Fotografen als Berlin, New York oder LA oder wo auch immer? Vielleicht auch, weil du der Sprache nicht mächtig bist? Oder sprichst du russisch? Und hat sich im Verlauf der Jahrzehnte, also seit Beginn der 1980er Jahre, etwas verändert in der Bereitschaft und Aufgeschlossenheit der Leute, sich fotografieren zu lassen, egal wo? Du kannst für einige Orte sicherlich Vergleiche anstellen.

Miron Zownir: Es gab überall harte oder gefährliche Situationen. Aber Moskau 1995 war alles in allem der hoffnungsloseste und gefährlichste Ort. Die Gefahr ging weniger von den Menschen aus, die ich fotografierte, dafür waren sie meist zu lethargisch, krank oder schwach. Aber es gab so viele unterschiedliche Polizei- und Milizeinheiten mit undurchsichtigen Kompetenzen und ich musste mich immer wieder vor betrunkenen, Kalaschnikow schwingenden Uniformierten ausweisen und rechtfertigen, wobei keiner Englisch verstand und ich kein Russisch sprach. Irgendwann ist das Ganze zu einem irrwitzigen Katz- und Mausspiel oder Spießroutenlauf degeneriert. Der Grund dafür war, dass ich immer die gleichen Plätze aufsuchte und irgendwann dem besoffensten Bullen auffiel, dass ich nicht das schicke Vorzeige-Moskau fotografierte.

Jens Pepper: Du hast 1998 in Moskau ausgestellt. Eben hast du angedeutet, dass es nicht unbedingt im Interesse der Miliz, der Polizei und wohl auch nicht im Sinne der Stadtverwaltung und generell der Politik war, dass da einer aus dem reicheren Westen Fotos vom Elend in der russischen Hauptstadt macht. Wie wurde die Ausstellung in Moskau aufgenommen? Oder lief sie unter dem Radar gewisser etablierterer Kreise?

Miron Zownir: Die Ausstellung fiel noch in die Amtszeit von Boris Yeltsin. Es war eine chaotische Zeit, aber Russland war noch um einem Anschluss an den Westen bemüht und die Medienlandschaft war noch freier als in den späteren Putin Jahren. Wie fast alle Kunstausstellungen, die nicht dem Massenniveau huldigen, wurde auch meine Ausstellung nur von wenigen interessierteren und informierten Kunst- und Fotografieliebhabern besucht. Die politische Dimension wurde damals genauso im Osten, wie im Westen ignoriert oder nur von wenigen wahrgenommen. Hier wie dort wollte man unter dem Vorwand der Aussöhnung nur Geschäfte machen und hatte kein Interesse daran den Schattenseiten der sogenannten Liberalisierung und demokratischen Befreiung die geringste Aufmerksamkeit zu schenken.

Jens Pepper: Du hast gerade erst in den Deichtorhallen ausgestellt. Sperrig ist dein Werk für den Massengeschmack ja noch immer, das betrifft sowohl die frühen als auch die aktuellen Arbeiten. Aber du hast dir über einen Zeitraum von ca. 35 Jahren eine Reputation aufgebaut. Wird dein Werk daher jetzt von mehr Menschen als interessant empfunden als beispielsweise vor zwei Jahrzehnten, die dann auch in deine Ausstellungen kommen?

Miron Zownir: Naja, etwa ein bis zwei Jahre vor der Ausstellung in den Deichtorhallen war das Medieninteresse an meiner Arbeit schon enorm angestiegen. Das lag vor allem an meinen letzten drei Fotobüchern. „Down &Out in Moscow“, „Ukrainian Night“ und „NYC RIP“. Dazu kam, dass ich mit der Hardhitta Gallery von Bene Taschen endlich adäquat repräsentiert wurde. Unter anderem auf der Paris Photo und anderen großen Messen. Ich wurde außerdem zweimal hintereinander für den Lead Award vorgeschlagen und meine Ausstellungen waren immer gut besucht. Man muss ja nicht Main Stream sein, um eine Galerie voll zu bekommen. Wahrscheinlich bin ich seit den Deichtorhallen für eine breitere Gesellschaftsschicht von einer Persona non grata zum Enfant Terrible aufgestiegen. Politisch unkorrekt oder fragwürdig werde ich für viele trotzdem weiterhin bleiben. Dafür sind meine Fotos, Filme oder Bücher einfach zu unbequem.

Jens Pepper: Welche Fotografen, Filmemacher und Autoren sind derzeit für dich persönlich von Bedeutung, welche waren es zu Beginn deiner Laufbahn? Gab oder gibt es Inspirationen aus dieser Ecke?

Miron Zownir: Soweit ich zurückdenken kann, war ich musisch veranlagt. Ein Sucher, Beobachter und Träumer, während meine Vorfahren wahrscheinlich eher praktisch und pragmatisch waren oder sein mussten, weil sie sich die Flausen, Privilegien und Freiräume eines introvertierteren Lebens nicht leisten konnten.

Allerdings war mein Großvater mütterlicherseits während der Nazizeit Kommunist und die Familie meines Vaters wurde wegen ihrer antisowjetischen Haltung nach Sibirien verbannt. Also waren unter meinen Vorfahren durchaus Idealisten.

Aber zur Frage: Zuerst hatten mich die Märchen von Andersen oder den Gebrüder Grimm fasziniert, die illustrierten Klassiker wie Moby Dick oder Don Quijote, natürlich Comic-Hefte, Erwachsenen-Magazine wie Stern, Neue Revue oder Quick, alles was mein Weltbild erweitert hat. Mit dreizehn fiel mir „Der Fremde“ von Camus in die Hände und von da an habe ich mich autodidaktisch durch die Weltliteratur gelesen. Alles in allem haben Dostojewski, Shakespeare, Nietzsche und Kafka den nachhaltigsten Eindruck in mir hinterlassen. Aus der neueren Zeit haben mich wahrscheinlich Camus, Bukowski, Hubert Selby, Genet und Celine am meisten beeindruckt.

Mein erster Kinofilm mit acht oder so, war ein Western von John Ford mit John Wayne, wobei mich der Vorfilm „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Renoir damals fast noch mehr fasziniert hat. Aus der langen Liste von Filmemachern würde ich wahrscheinlich Eisenstein, Keaton, Chaplin, Murnau, Bunuel, Bergmann, Melville, Polanski, Kubrick, Bertolucci, Kurosawa, Fassbinder, Herzog, Clouzot, Toni Richardson und Orson Welles nennen.

Mit Fotografen habe ich mich erst beschäftigt als ich selbst fotografierte und thematisch und stilistisch eine eigene Handschrift hatte. Meine Lieblingsfotografen unter den Klassikern sind Weegee, Kertesz, Robert Frank, Diane Arbus, Don McCullin, Bruce Davidson, Enrique Mentinides. Unter den neueren oder neu entdeckten Vivian Meyer, Anders Petersen, Arlene Gottfried, Scott Typaldos, um nur einige zu nennen.

Jens Pepper: Du schreibst auch Romane und machst Filme. Hat sich das alles parallel mit der Fotografie entwickelt?

Miron Zownir: Meine Faszination galt zuerst der Literatur, dann dem Film und erst mit Mitte 20 der Fotografie. Obwohl ich genau umgekehrt zuerst fotografierte, dann Filme machte und zuletzt etwa seit Ende der 90’er Jahre, Romane, Gedichte und Kurzgeschichten schreibe.

Jens Pepper: Welche Fotos siehst du als die ersten gültige Werke in deinem Oeuvre an und wann sind diese entstanden?

Miron Zownir: 1977 in Berlin entstanden die ersten authentischen Straßenfotos. 1978 zog ich für ein Jahr nach London und habe dann dort kontinuierlich zu fotografieren begonnen.

Jens Pepper: Was verstehst du in diesem Zusammenhang unter authentisch? Fotos, in denen dein künftiger Stil bzw. deine künftige Art zu fotografieren zu erahnen ist?

Miron Zownir: Ich musste erst Mal mit der Kamera meiner damaligen Freundin vertraut werden und habe etwas herumexperimentiert. Sobald ich die Kamera im Griff hatte, bin ich auf die Straße und habe die Menschen fotografiert, die mich auch heute noch interessieren, eben Down and Outs, Outsider, Freaks etc. Ich hatte von Anfang an meinen Stil und eine eigene Handschrift. Ich wiederhole mich hier, aber mir fiel das Fotografieren wahrscheinlich so leicht wie Mozart das komponieren.

Jens Pepper: Oh, das höre ich heute zum ersten Mal, finde es aber gut, ehrlich. Ich denke, dass manche Menschen einfach intuitiv spüren, wenn sie etwas gut können. Und wenn sie sich dann trauen, das auch zu ihrem Beruf zu machen, dann ist das klasse. Ab wann konntest du von deiner Fotografie leben bzw. über die Runden kommen?

Miron Zownir: Wahrscheinlich seit 2010. Bis dahin hatte ich alle möglichen Jobs, um mich über Wasser zu halten.

Jens Pepper: Was hat dich 1978 nach London gezogen? Der Punk?

Miron Zownir: Einfach die Stadt. Punks gab es genug in Berlin. Ich wollte mich weiterorientieren und hatte wahrscheinlich im Hinterkopf bereits den Absprung nach Amerika.

Jens Pepper: Welche Rolle hat die Fremde, haben London und danach New York und die anderen amerikanische Städte in deiner Entwicklung als Fotograf gespielt?

Miron Zownir: Eigentlich habe ich mich überall irgendwie entfremdet gefühlt, selbst in meiner Heimatstadt. Am wenigsten vielleicht in New York und am meisten in Moskau, obwohl ich dort nur drei Monate war. Wie auch immer, natürlich waren besonders Berlin, London und New York City durch ihre Dynamik unheimlich wichtig für mich. Es gab viele interessante Motive und ich habe überall den Zeitgeist und die besondere Atmosphäre dieser Metropolen subjektiv festgehalten. Wie übrigens auch in Moskau, das erschütternde Leid vieler Menschen, nach dem Kollaps des Sowjetregimes. Ich habe mich nicht unbedingt als Fotograf weiterentwickelt, aber mein fotografisches Werk ausgebaut. Ich war immer, für jede Herausforderung, ready. Von Anfang an.

Jens Pepper: Du lebst jetzt wieder in Berlin. Ist die Stadt Heimat für dich. Kannst du überhaupt etwas anfangen mit dem Begriff Heimat?

Miron Zownir: Wenn man obdachlos ist oder in den Krieg ziehen muss, sehnt man sich schon nach so etwas wie Heimat. In unserer satten, abgesicherten westlichen Welt wird man schnell arrogant wenn es um den Begriff Heimat geht. Vor allem in Deutschland wo man solche Begriffe schnell mit dem dritten Reich assoziiert. Aber die Bedingungen werden auch im Westen immer härter und wer sonst nicht viel hat, ist froh wenn er sich noch ein Dach über dem Kopf leisten kann, also etwas, dass er sein Home oder Heim nennen kann. Und das ist doch schon mal so etwas wie Heimat.

Zu dem Begriff Heimat fallen mir allerdings auch folgende Lyriks ein. „Papa was a rolling stone.

Wherever he laid his hat was his home.” Auf mich bezogen muss ich sagen, dass ich nicht zu lange an einem Platz bleiben kann, ohne eine tiefe Unruhe zu spüren. Aber gleichzeitig eine Basis brauche, wo ich mich zurückziehen und regenerieren kann. Und das ist definitiv Berlin seit gut 20 Jahren.

Jens Pepper: Welche Rolle spielt Mitleid in deinem Schaffen?

Miron Zownir: Meine Fotos suggerieren viele Gefühle und Reaktionen, natürlich auch Mitleid. Wobei passives Mitleid ein Zustand ist, den man gerne verdrängt oder von vorneherein nicht zulassen will. Im Film oder der Literatur kann man traurige Erlebnisse, Situationen oder Geschichten durch die Handlung relativieren oder modifizieren. In der Fotografie bleibt der negative Eindruck selbst nach dem Wegschauen. Das macht viele meiner Fotos für den Betrachter so schwer zu verdauen. Angesicht des ganzen Elends der Welt stellt die Indifferenz der einen sowie das politisch korrekte Gejammer der anderen kein Gleichgewicht dar. Es gibt so viele traurige Schicksale, die sich nicht manifestieren, dokumentieren oder fotografieren lassen. Und hinter dem, was oberflächlich betrachtet so trostlos wirkt, verbirgt sich manchmal so etwas wie Hoffnung, ein temporäres High oder eine menschliche Regung, die man von außen nicht beurteilen kann. Ich glaube, dass meine Fotos in erster Linie zum Nachdenken animieren, neugierig machen, starke Gefühlsreaktionen erzeugen und mehr Fragen provozieren als Antworten bieten. Über allem steht der Respekt und die Empathie für das Individuum Mensch, das sich in keine Schablone zwängen lässt, sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnt, allzu oft auf der Strecke bleibt oder gegen alle Minuschancen weiterkämpft.

Jens Pepper: Wie sehr lässt du das Leid, das du bisweilen siehst, an dich heran? Denkst du manchmal, dass du es sein lassen solltest, diese Schicksale zu suchen und zu dokumentieren? Mir kommt beim Anblick deiner Arbeiten und wenn ich deine engagierten und mitfühlenden Aussagen höre, der Gedanke an einem modernen Schmerzensmann. Du erlöst die Fotografierten zwar nicht von ihrem Leid, bist aber, indem du die Bilder zeigst, ihr Fürsprecher.

Miron Zownir: Als moderner Schmerzensmann würde ich mich absolut nicht bezeichnen. Ich bin auch nicht die Mutter Theresa der Fotografie. Ich registriere Situationen und Schicksale, die mich nicht kalt lassen, aber ich gehe nicht zum nächsten Schritt über und engagiere mich politisch oder sonst wie, um etwas an dem Leid dieser Menschen zu ändern. Außerdem differenziere ich auch zwischen den einzelnen Schicksalen. Für die einen empfinde ich mehr, für die anderen weniger. Und wie bereits erwähnt, habe ich auch Leute in der Gosse getroffen, die besser drauf sind, als so mancher, der sich mit drei Jobs über Wasser halten muss, um sich seine Yuppie Existenz leisten zu können. Dann schon eher als Fürsprecher, obwohl das eine Konsequenz meiner Arbeit ist und nicht unbedingt mein ursprünglicher Anspruch. Ich ziehe zunächst mal ohne Erwartung los und bewege mich intuitiv wohl immer in die gleiche Richtung. Der Unterschied zu mir und vielen anderen Fotografen ist wahrscheinlich der, dass ich auch dann nicht umkehre oder zurückschrecke, wenn ich Abgründe betrete, die kaum jemand sehen will oder lange nicht sehen wollte.

Jens Pepper: Arbeitest du eigentlich immer parallel an Fotografien, Filmen und Literatur, oder wechselt sich das ab? Gewinnst du mittels des einen Mediums Abstand zu den anderen?

Miron Zownir: Meistens arbeite ich exklusiv an einem Projekt. Außer wenn sich eine Arbeit über einen langen Zeitraum erstreckt, wie z.B. bei meinem letzten Fullfeature-Film „Back to Nothing“ oder für mein letztes Fotobuch „Berlin Noir“. In Moskau oder zuletzt in Kalifornien habe ich ausschließlich fotografiert. Wenn ich an einem Drehbuch schreibe, macht mir eine Unterbrechung weniger aus als z.B. bei einem Roman, obwohl ich dafür länger brauche. Aber der Arbeitsprozess ist intensiver, die Identifikation mit den Charakteren tiefer, persönlicher und ausschließlicher. Und es gibt kein Back Up. Der Roman ist das Endprodukt. Nach langer, intensiver, abgeschlossener Arbeit mit einem Medium ist es auch manchmal eine angenehme Abwechslung mich einem anderen Medium zu widmen, zumal ich mir selten einen Urlaub oder eine kreative Auszeit leisten kann.

Jens Pepper: Miron, es gäbe noch unendlich viel zu fragen, aber ich denke, dass wir für jetzt einen Schlusspunkt setzen. Vielleicht sprechen wir ja irgendwann noch einmal über deine Romane und Filme. Für heute danke ich dir aber erst einmal.

Miron Zownir lebt als Fotograf, Schriftsteller und Filmemacher in Berlin, begibt sich aber regelmäßig auf Reisen, um neue Bilder und Ideen zu finden.